ふるさとの史跡をたずねて【183】修験者の墓(因島土生町宝地谷)

修験者の墓(因島土生町宝地谷)

国道317号線というのがある。大浜町のアメニティープールのところから中庄町を通って、青影トンネルを抜けて、田熊町の金山フェリーまでが因島内。すなわち尾道市から今治市まで、島伝いに行くルートで、後に延長されて松山市まで伸びた。だから因島の両端はフェリー乗り場という訳で、北のほうはその面影は今はない。このルートに沿って話を進めると、次は山伏山ということになる。しかし、山伏山については、140回(2019年7月20日)にすでに書いた。そこで今度は少し後戻りしながら南部へと足を伸ばしてみよう。その時書いたように、山伏山から龍王山、青影山と辿れば大山峠を経て土生町に入る。あるいはもう少し東よりの尾根を降りれば、百凡山や木の山砦近くを通って、小丸山へ出てその先は因島公園のある天狗山(浅間山)である。

わざわざ上り下りの多い山道を通らなくてもよかろうにと考えるのは、車の通れない道は道ではないと思っている現代人の偏見である。

柳田国男は「峠に関する二、三の考察」(青空文庫、岩波文庫「山の旅 明治・大正篇」)という小文に、交通機関の発達とともに峠道はより低く、より遠回りとなったと書いている。これは因島でも当てはまり、トンネルのないところでは最も遠回りをしているのである。

だから一度尾根に出れば、「まるで天狗のように駆け抜けることができる」のである。

鏡浦町では地蔵堂の向うに修験者が住んでいたとか、椋浦町では松本塾の創始者松本良寛は山伏で、重井の常楽院家と交流があった、などと語られるが、彼らにとって山の道は修行の道であると同時に交流の道であったに違いない。

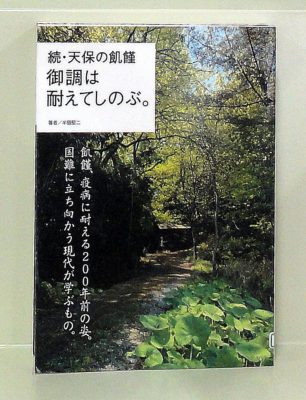

土生町の変電所近くにある水軍時代の第二家老稲井氏の菩提寺であった宝持寺跡にある石塔群の東上には、写真のような修験者の墓がある。小丸山の麓であるから、どこへ行くにも便利な所に住んでいたと考えられる。

(写真・文 柏原林造)

[ PR ]瀬戸田で唯一の天然温泉

サンセットビーチの砂浜に面し、1,000坪の広大な敷地には、四季折々の花が咲き誇ります。部屋や温泉からは瀬戸内海に浮かぶ『ひょうたん島』と、美しい夕日を楽しめます。

素敵な旅のお手伝いができる日を楽しみにお待ちしています。

PRIVATE HOSTEL SETODA TARUMI ONSEN

瀬戸田垂水温泉

広島県尾道市瀬戸田町垂水58-1

☎ 0845-27-3137

チェックイン 16:00 〜 20:00

チェックアウト ~9:00