因島にて… つかみかけた確信【38】

掲載号 10年09月04日号

前の記事:“成人式を迎えた因島水軍まつり 青年会議所のイベントがはじまり”

次の記事: “30年前 因島では知名度がなかった本因坊秀策”

戦後65年―因島の夏(4)

私は、大学2年の18歳のとき以来、全国各地で無数の集会やデモを行なってきたが、そのなかでも、戦後65周年―因島の夏の集いは、忘れえぬものになるだろう。それは、私にとって、昔からの夢の実現としてあり、いとおしくさえある。

いつごろであろうか、私が生まれ故郷で集会をやってみたいと考えはじめたのは。確か大学三年のとき、父と言い争いになったことがあった。教育者としての父の地域への影響力を素直に認めていた私は、「お父さんと僕が因島で集会を開いたらどちらが人を集められるかな」、と言ってみた。もちろん本気ではない私の発言に、プライドの高い父の返答が、あるはずもなかった。

この20歳のころの思いつきは、いったんは消滅したように思えたが、再び抑えがたい想いとして浮かびあがるのである。それを当初、東京での政治活動の渦中に感じた空しさとして自覚した。東京での活動は、全国への司令塔としての役割りを有しているのであるが、東京―全国のキャパシティー(受容量)があまりに大きく、自らの主張の真実性、現実性など確かめようがないのである。

言いかえれば、どんなに正しいことを主張しようが、いい加減なことを語ろうが、反応が返ってこないという意味では、さほど違いはないのである。自らの理論や運動に手ごたえを感じたければ、時代を動かす凄まじいエネルギーを要するが故に、ほとんどの場合は、それを諦めて、自画自賛運動に転落してしまうのだ。

いちローカルとしての東京は、干からびた権威主義、空論主義が横行し、新しい息吹など生まれえない、文化の砂漠と化しているのである。大学生活の全てを捨てて、多くの仲間とともに、この東京の閉塞状態を打ち破り、日本全体を変えることに死力を投入したが、その壁は厚くそして高かった。

こうして私は、ローカルに活路を見出そうとした。終の棲家といったんは決めた東京をあっさりと投げ捨てて、生まれ故郷にもどってきた。生活のあり方からすべてやりなおした。生まれて初めて会社に勤務し、普通の父親としての役割りもつとめた。こうしたあたり前の日常生活を過ごすなかで、自らの思想的、理論的、実践的体系を鍛えぬいてきた。

地域、とりわけ生まれ故郷での自らの思想と理論の実践は極めて困難だ。反応は即座にかえってきて、本物か否か、瞬時に選別する。このもっとも厳格な舞台にわが身を置き、一歩も退くことなく闘うことにした。

広島大学―東京時代において基本的に完成させたそれらの体系が、果たして生まれ故郷で通用するのか、結論をだすときがやってきたようだ。あえて言わせてもらうなら、この故郷の難局を救うには、私の思想、理論、実践こそ求められている、と気付くに至った。

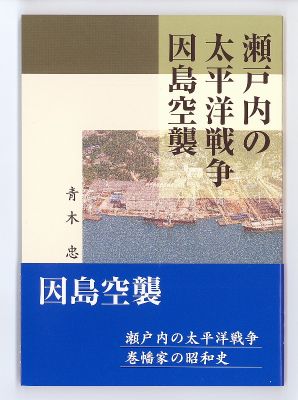

今年の夏はやはり試練であった。島の試練を自らのそれとして受け止めて、立ち上がるときがきた、と思った。ほとんどがはじめての挑戦であった。小学校校庭での防空壕コンサート。地域の方々の力で見事実現した。因島初の本格的なディナーショー。こんなに楽しいとは思わなかった。慰霊と証言の集い。空襲調査活動の大きなヒントを与えた。ピースカップ・ソフトテニス大会。テニス経験のない私の新しい交流がはじまった。初めての本格的な野外コンサート。何か歴史の扉が開かれたような気がした。

因島空襲のテレビ特集が、数年ぶりに放映された。さらに、因島をテーマにした「新・島唄」が発表され、世界的なヒットの夢をのせて、CD化の大事業が開始された。まちがいなく島の新しい流れが始ったのだ。自らの苦境を自らの手で乗り越える、新しい歴史の流れであるといえよう。もうあともどりはできない。

父が生きていたら今、何と言うだろうか。

(青木忠)