因島にて… つかみかけた確信【44】

掲載号 10年10月23日号

前の記事:“中庄八幡宮奉納相撲 150人が土俵で熱戦 柏原功さんが新頭取”

次の記事: “碁打ち探訪今昔四方山話【6】因島市制30周年事業 ビッグタイトル戦を実施”

ある決心(2)

家内が自らのルーツをたどる小旅行に大学3年の息子を同行させたことに、少々驚かされた。同時に希望を見た想いであった。今まで感じたことのない覚悟が伝わってきたからである。「自分が知るだけでは駄目で、子供にも聞かせたい」というのだ。「彼は何と返事したの」と尋ねると、「一緒に行くよ」と快く同意したという。

その日、貴重な写真10枚も譲りうけて帰ってきた。なかには、東京大空襲の恐らく2、3年前の家族全員、再婚後の両親が写ったもの、家内が一歳のころの三人姉妹が揃ったものが含まれていた。76歳になった姉に代わり、末妹になる家内がそれらを受け取ることになったという。帰路の途中、父の実家跡地に案内された。

さらに、この地で生母の痕跡を感じることができたようだ。夫の姪を訪ねてきて、「女の子がふたり生まれたが、生活が苦しいので下の子はよその人にもらってもらった」と語ったという。

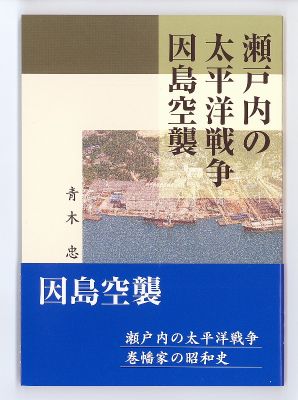

ところで私は、彼女の出身家族の悲しい歴史を初めて告げられたとき、心が揺れ動いたのだろう。すぐに文章にしている。本紙に連載した「空襲の子」(2007年1月)である。

―昨年12月27日、私の妻の母がなくなった。妻は1週間ほどの埼玉県川越市への里帰りとなったが、姉から、東京空襲で身内が3人亡くなったことを聞いて帰ってきた。江東区亀戸に住んでいた母と娘2人が犠牲になった。しかも遺骨どころか、生きていた痕跡すら焼夷弾が焼き尽くし、何も残っていないという。戦後、後妻の子として生まれた彼女は、戦後の混乱期のなかで、生後まもなく川越市の夫婦の養女に迎えられ育った。

ほとんど関心のなかった東京大空襲が、身近になり、わが家族の成り立ちにかかわる問題になったのだ。結婚のさいに知っていたのは、生活苦を理由に幼いころに養女に出たということだけであった。因島にUターンした私は、自らを襲った空襲の調査に夢中になるのだが、東京大空襲は問題意識の外にあった。

今春に大きな転機がやってきた。突然のことであったが、私宛に東京大空襲訴訟原告団から大きな封書が届いた。パンフレットや呼びかけ文、空襲被害者が全国組織を作ろうとしていることを記した新聞のコピーなどが入っていた。私は、東京墨田区にあるその事務所を訪問した。有意義な交流を果たし、犠牲者の遺族が記入する「東京空襲犠牲者報告書」を受け取った。

家内にも変化が生じた。今年の因島空襲記念日に開かれた「慰霊と証言の集い」で発言にたち、初めて東京大空襲の被害者家族であることを明らかにし、「姉に代わって自分が語り継いでいきたい」と語った。

何というめぐり合わせかと思う。ふたりとも受難の歴史に目をつむり、忘れ去る人生の選択があったかも知れない。しかし、どうしてもそうはできなかった。家族の悲劇である以上、その構成員のうちの誰かが、それに真正面から立ち向かい、はね返していかねばならない。そうでなければ、私たちの家族の絆が成立するはずないのだ。

生まれ、育った時代背景が理解できてくると、その人物像が違って見えてくるのが不思議だ。あらためて家内が誕生し、生きてきた舞台の大きさに瞠目するばかりである。昭和史そのものではないか。東京江戸川区で生をうけた妻と瀬戸内海で生まれた夫。互いの人生が衝突し、刺激し合い、からみ合うときがきたようだ。

東京は運命の場所なのだろう。生まれ故郷に住み直したもののその大都市は、私たちの精神を依然として支配したままである。時代に向かって目を大きく開き、時代が求めている使命に再挑戦するときなのだろう。限られた時間と可能性のなかで、何ができるのだろうか。